人材の能力を最大限に活かす方法 /クルー・リソース・マネジメント

航空機事故を扱うテレビ番組、ナショナルジオグラフィックの「メーデー!:航空機事故の真実と真相」を見ていると「クルー・リソース・マネジメント(CRM)」という言葉がよく出てきます。航行中の飛行機が危機的状況に陥った時に、飛行機内にいるクルーの能力を最大限に利用するための方法なのですが、これを聞くたびに企業などの組織に応用できないかと考えてしまいます。医療現場や原子力発電所などへの応用が始まっているそうですが、一般企業へも応用できなでしょうか。

Contents

CRMの歴史

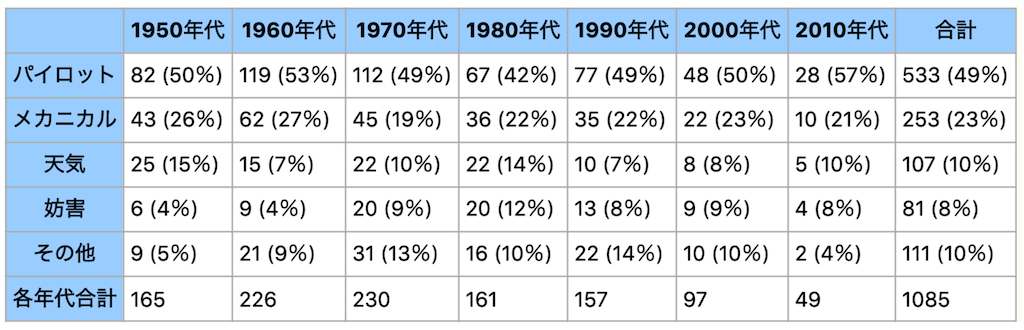

第二次世界大戦後に旅客機の運用が本格的になりますが、1950年代から飛行機事故が増加しました。やがて運行ルール細かく定められ、整備技術が高まり、航空技術が進歩すると1975年ぐらいまでには飛行機事故は減少していきました。しかしその後は事故率が横ばいになり、運行本数が増えれば事故件数が増加するのは確実と見られました。なぜ航空技術前半が高まっているのに事故がこれ以上減らない理由は、人的要因の事故が多かったからです。

1972年のイースタン航空401便墜落事故では、降着装置の表示灯の故障に加え、乗員のオートパイロットの理解不足と自動化システムへの過度の依存が原因とされました。また1978年のユナイテッド航空173便墜落事故では、機長が着陸装置の不調に気を取られ過ぎて副操縦士や機関士が何度も燃料の残量が少ないことを警告したにも関わらず、燃料切れを起こして墜落してしまいました。当時は機長の権限は絶大で、副機長などが機長のやり方に異議を唱えることが憚られる風潮がありました。この事故を調査したNTSB(米国家運輸安全委員会)は、各航空会社にNASA(米航空宇宙局)で研究が勧められていたクルー・リソース・マネジメント(CRM)の採用を推奨しました。

CRMとは何か

1979年、NASAのワークショップにおいて事故の分析が行われて主に7つの原因が指摘されました。

① 職務の委任と責任分担が不適切だった。

② 優先順位を論理的に確立できなかった。

③ 計器やシステムのモニターとの継続的なクロスチェックを怠った。

④ 問題を注意深く見極めず、小さなことに没頭してしまった

⑤ 入手し得るあらゆるデータが利用できなかった。

⑥ 全ての方針や各人の意図の意思疎通がクルーの間でおろそかになった

⑦ 機長がしっかりとしたリーダーシップを発揮しなかった。

これらのことを踏まえて、コクピットクルーのパフォーマンスそ最大限に発揮して事故を防止する訓練方法の確率を決めました。これは当初、コックピット・リソース・マネジメントと呼ばれていましたが、やがてコックピットクルーだけでなく地上クルーも含めて考える必要があると考えるようになり、クルー・リソース・マネジメントと呼ばれるようになりました。航空機に応用される際には、コックピットクルーに加えて客室乗務員、そして管制官も含めて全てのリソースを100%使って事故を防止することを目指しています。CRMは「人間の能力には限界があり、またその特性上何もせずにいればエラーの発生は防げない」という考え方に基づいています。

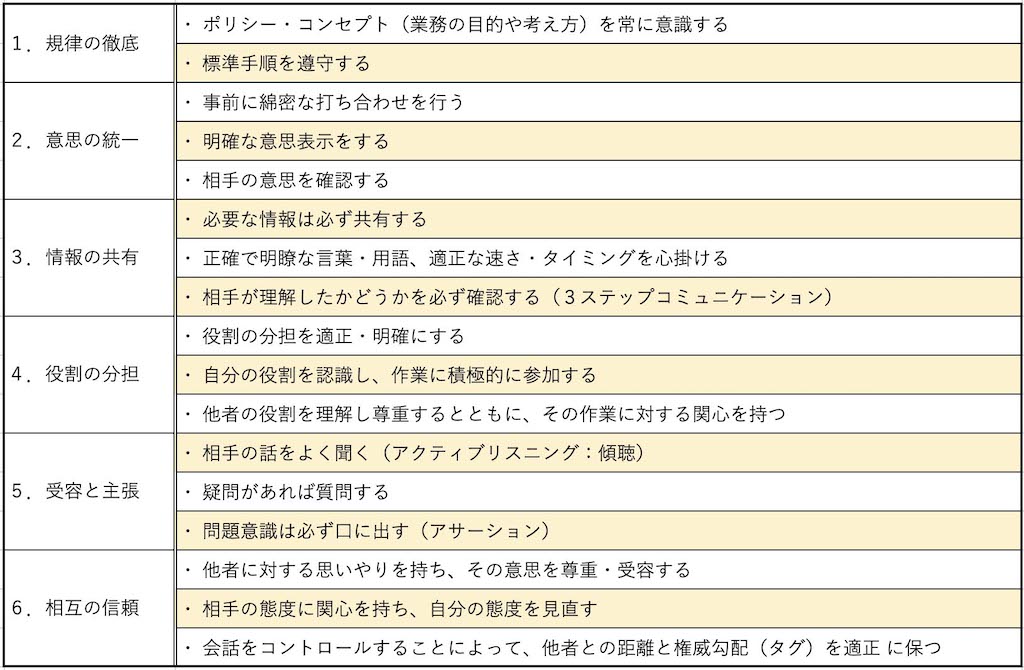

CRMの行動ガイドライン

CRMの訓練

CRMにはさまざまなスキルが求められ、そのスキルを習得するための訓練が行われます。そのスキルにはコミュニケーションに対人スキル、認知スキル、対人スキル、ソーシャルスキルなどがあります。クルーは任務を明確にして意志を統一し、責任と役割を明確にしてコミュニケーションを密にして誰もが意見ができるような環境を全員で作ることを目指しています。全てが当たり前のことに思えますが、その当たり前のことができない場面があります。そのようなことがないようにするための訓練なのです。

ボーイング777で1万時間以上のフライト経験がある機長に、他の機種から移ったばかりで777のフライト時間がわずかな副操縦士が乗務したとします。全てが勉強で未経験のことが多い副操縦士が、機長の判断に意見することができるでしょうか。萎縮して些細な疑問を口に出せないかもしれません。ましてや機長の機嫌が悪く、副操縦士の仕事にダメ出しを繰り返している中で、副操縦士が機長に意見できるでしょうか。しかし機長の機嫌が悪いということは他のことに気がとられていることを意味しますし、注意散漫になっている可能性もあります。副機長が感じたわずかな違和感が、実は重大なことなのかもしれません。

機長は常にクルーの意見を聞く必要がありますし、副操縦士が疑問を口にしたら問題を解決しなくてはなりません。「いいから俺に任せろ」と自分の判断を押し通すのではなく、副操縦士に耳を傾けなくてはならないのです。また機体の異常は客室乗務員が気づくこともあります。操縦に関しては知識も経験もない客室乗務員の話を適当に流すのではなく、機長はクルーの疑問や不安を解決することが義務付けられています。これはCRMのごく一部ですが、こうしたことが常にできるようにするのがCRMの訓練になります。

ちなみに近年ではアメリカの大手航空会社では、定期的に機長と副操縦士にアンケートを実施し、機長が高圧的な態度をとったり副操縦士が協力的ではなかったりしていないか調査をしています。さらに悪い人ではないが馬が合わない人がいる場合も記入してもらい、その人とは組まなくて良いようにしています。常に互いが意見を言い合える環境を作ることが事故を未然に防ぎ、危機的状況から飛行機と乗客乗員を救うことになるからです。

CRMの成功事例

①カンタス航空32便エンジン爆発事故

2010年11月4日、シドニー空港を目指してシンガポールのチャンチギ空港を離陸したカンタス航空32便(QF32)は、離陸から数分後に左翼第2エンジンが爆発しました。QF32の機体はエアバスA380で、440人の乗客と29人の乗員を乗せていました。機長・副操縦士もフライト時間が1万時間を超えるベテランで、この日は定期試験を実施するため試験官を含めてコックピットクルーは5人いました。

コックピットのモニターには50項目を超えるエラーメッセージが現れ対応に苦慮する中、クルーは協力して無事にチャンチギ空港に戻って緊急着陸しました。乗客乗員の人的被害は0で、CRMの成功例として記録されることになります。ベテランクルーはすぐに役割分担を明確にし、それぞれの仕事をこなしました。また話し合いを繰り返し、対応方法を検討しています。爆発直後にすぐに引き返すか機体の状況確認を終えるまで水平飛行を続けるか、状況確認は誰が何を行うか、着陸する際のリスクは何か、こういった話し合いが何度もコックピットで行われました。

燃料が満タンのためチャンチギ空港の滑走路ではオーバーランするとの計算結果が出た際にも、話し合いを行っています。ソフトウェアの設定条件に滑走路が濡れていることが含まれていたため、それを外して再計算することが提案され、着陸が可能だと判断されました。着陸の際に機長は1ノット単位で速度を手動で調整する必要に迫られたり、着陸と同時にタイヤがパンクするなど厳しい場面もありましたが、それらの困難を乗り越えたことが着陸の成功につながりました。

この事故についてFAA(米連邦航空局)は安全報告書内で「QF32の乗務員の働きは、全ての航空関係者が見習うべきプロフェッショナリズムとエアマンシップの素晴らしい一例である」と評しています。明確な役割分担の中、全員が知恵を絞って話し合いを繰り返し、最善の方法を模索し決断を下したことで乗客乗員の安全が守られたのです。

②ユナイテッド航空232便不時着事故

1989年7月19日、コロラド州デンバーのステープルトン空港からシカゴ・オヘア空港に向けて飛ぶユナイテッド航空232便(UAL232)を襲ったエンジントラブル事故です。UAL232の機体はマクドネル・ダグラス社のD-C10で、乗客285人と乗員11人が搭乗していました。機長と副操縦士とも2万時間以上のフライト経験があるベテランで、機関士も1万5000時間の経験がありました。

離陸から1時間7分後に爆発音が鳴り響き、機体は急上昇と急旋回を起こしました。そしてスロットルレバーなどが動かなくなり、油圧系統を全て失ったことがわかりました。油圧系統を失うのは、機体が制御不能になることを意味します。その日、たまたま乗客として登場していたDC-10の操縦士教官がいたため、機長はコックピットに迎え入れて協力を依頼しました。エンジン操作だけで飛び続ける必要があり、機長はそのエンジン操作を操縦士教官に任せて、機長と副操縦士は操縦とトラブル対応に専念します。

UAL232はアイオワ州のスー・ゲートウェイ空港に緊急着陸を試みますが、機体を安定させるのに精一杯でフラップを展開できないため高速で空港に進入することになります。高度100フィートを切ったところで機体は突如として右に傾き、推力を絞れないまま高速で滑走路に侵入しました。飛行機は横転して爆発炎上し、機体は大破します。最終的に死者112名、負傷者172名を出し、184名が生存しました。

大惨事となった事故ですが、油圧系統の全喪失というのは御巣鷹山に墜落した日本航空123便の事故と似ていて、フライトシミュレーターでの再現でも無事着陸させることはほぼ不可能という結果が出ました。この状況下では112名の死者が出たことより184名が生存したことが驚かれ、危機的状況に陥りながらもクルーが明確な役割分担の元に話し合いを繰り返して最善の結果を出したCRMの成功例とされています。事故報告書にも「合理的に期待できる範囲をはるかに超える」と記載されました。

機長は危機的状況であってもジョークを混じえてリラックスした雰囲気を作ることに努め、乗客として登場していた操縦士教官をコックピットに招き入れる柔軟な対応を行いました。独断で決めるのではなくクルーの意見を聞き、話し合いを行いながら決定を重ねています。限られた資源を全て使い、着陸には失敗したものの多くの命を救うことができました。

③サウスウエスト航空1380便エンジン爆発事故

2018年7月17日、ニューヨークのラガーディア空港からダラス・ラブフィールド空港へ向かうサウスウエスト航空1380(SAW1380)便が離陸から20分後にエンジン爆発事故に見舞われました。機長は元米海軍少佐の56歳の女性で、フライト時間1万時間を超えるベテランでした。副操縦士も元米空軍のパイロットで、彼も9500時間を超えるベテランパイロットでした。機体はボーイング737、乗客は144名、乗員は5名でサウスウエスト航空初の死亡事故として記録されていますが、同時にクルーの冷静な判断が賞賛されました。

エンジンの爆発と同時に機内では急減圧が発生し、乗客乗員とも酸素マスクを着用することになります。機長は爆発後に緊急着陸を要請しますが、直近のハリスバーグ空港ではなく遠いフィラデルフィア国際空港を副操縦士が提案して決定しました。これはハリスバーグ空港に着陸するには急降下する必要があり、適切な降下基準を守るとフィラデルフィアまでの距離が適切だったからです。また滑走路の本数や医療体制を考慮すると全ての面でフィラデルフィアの方が勝っていました。

爆発後に客室乗務員が客室内を確認すると、爆発により窓が破損して乗客の1人が機外に吸い出されそうになっていました。客室乗務員と乗客らが必死にその乗客が機外に吸い出されないように掴みますが、風圧によって客室内に引き戻すことは困難でした。機長はその報告を受けて、すぐに飛行速度を約100km/h落としています。そのおかげで乗客を機内に戻すことができました。その乗客は上半身が機外に出たまま長い時間が過ぎていたので意識を失っており、客室乗務員は乗客の看護師の助けを借りて蘇生措置を行っています。

機長と副操縦士はマニュアルに従いチェックリストの確認を手早く行っています。そして機長は空港の30km手前から早めの着陸準備を開始しました。機長が「フラップ5度」と指示を出すと、副操縦士は「エンジンが片方だけの場合の手順はフラップ15度になっていますが、本当に5度ですか?」と質問をしています。機長は機外に出された乗客を早く救急隊に渡したいこと、軍隊時代の経験からこれ以上速度を落とすと機体の制御が難しくなると判断してフラップを5度にしました。しかしそれでは滑走路が足りなくなるかもしれないと考えた副操縦士はすぐに計算し、時速330km(180ノット)で進入することを機長に進言しています。機長はその進言に従いました。

機体は時速317kmと通常より高速で滑走路に進入しましたが、片側エンジンの逆噴射装置とブレーキを巧みに操り機体を無事に着陸させました。蘇生措置を施されていた乗客はすぐに救急車で搬送されましたが、病院で死亡が確認されています。クルーの冷静で適切な判断と高い操縦技術に加え、適切なコミュニケーションが行われていたことがボイスレコーダーからもわかります。窓の景色から通常より速い速度で着陸すると気付き、ギリギリまで乗客の安全確認を続けた客室乗務員の対応も見事だったと思います。この事故ではクルーの対応に賞賛が集まり、ドナルド・トランプ大統領はホワイトハウスに招待して感謝の意を伝えています。

CRMは成果をあげている

ここに挙げた事例以外にも、多くの成功事例があります。またCRM訓練を採用しなかったために起こった事故も続きました。99年の大韓航空8509便墜落事故では、強い上下関係にある機長が離陸前から不機嫌で副操縦士に文句を言い続け、離陸後は間違った操作をしているにも関わらず、副操縦士が意見することできずに墜落してしまいました。これ以降、大韓航空はCRM訓練を採用して現在まで墜落事故を起こしていません。

CRMは鉄道や海運業、医療など他分野への応用が広がっています。限られた人員がそれぞれの持てる能力を100%出し切れば、これまで以上のパフォーマンスを発揮できるはずです。これはチームスポーツにも似ています。1人のスーパースター選手がいてもチームが優勝できないように、それぞれの選手が能力を発揮しないと勝てないのです。そのためには各人の役割を明確にしなくてはなりませんし、責任も明確でなくてはなりません。これは一般的な企業の多くの部署でも同じことのように思います。

CRMの導入にはコストがかかり、例えば医療現場への応用では実践するのが難しく、環境によっては効果が望めないという報告も上がっています。しかしCRMの考え方を応用しようという動きは、アメリカでは広がっているようです。またJR西日本ではCRMを導入しており、日本でも採用が徐々に広がりつつあるようです。

まとめ

航空業界で生まれたクルー・リソース・マネジメントは大きな成果を生んでいて、航空業界には広く浸透しています。そして他の分野にも広がりつつあり、医療や鉄道などで採用されています。全員のパフォーマンスを最大限に発揮するために行うCRMは、さまざまな企業でも応用できるように思います。仕事をする中で部下や後輩を威圧することなく、全員の疑問を解決するために話し合うのは手間がかかることです。しかし強い組織を作るためには、こういったアプローチが今後は必要になる気がします。