利口がバカを演じた時代 /80年代に起こった意識の変化

マンションの歴史を世相とともに考えていたら、色々と思うことがありました。中でもバブル景気に沸いた1980年代は、今考えても不思議な時代だったと思います。この時代は「バカ」がファッションになった時代で、「バカ」であることが格好良い時代でした。なぜそんな時代になったのか、そしてこの時代が後年にどのような影響を与えたかを考えてみたいと思います。

学生運動の敗北

1969年の東大安田講堂事件で、学生運動は頂点を迎えます。当時の大学の進学率は20%以下で、大学生はまさにエリートでした。その大学生が世界同時革命を叫び、政府に激しい抵抗を見せました。彼らはインテリらしく理論武装をして、戦前派の大人達を論破していきました。武力によって負けた戦後に現れた学生は、知識で世の中を変革しようとしました。しかし1971年の関西大学構内内ゲバ事件や1972年の浅間山荘事件などで、内ゲバが先鋭化している実体が明るみになると世間の支持を失いました。日本は知識による改革も失敗に終わったのです。

また学生運動とは別ですが、小説家の三島由紀夫が陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地で割腹自殺を図ったのは1970年です。学生運動とは全く異なる方向で日本の未来を文壇から憂いていた三島由紀夫の死も、知による改革の終焉だったと思います。こうして1970年代に、日本の知の改革は終焉しました。武力では戦争に負け、知による改革も失敗した日本は新たな方向に向かい始めます。

急激な価値観の変化

1982年に流行した言葉に山本晋也監督の「ほとんどビョーキ」があります。理解し難い状況で使われた言葉で、深夜番組「トゥナイト」で山本晋也が風俗をレポートする際に使われました。また1986年の流行語には片岡鶴太郎の「プッツン」があります。正常な判断や行動ができなくなる様子を示したもので、突如失踪した女優を「プッツン女優」と呼んだりしました。これらの言葉の流行は、「バカ」がファッション化して世間に認知されたからだと思います。

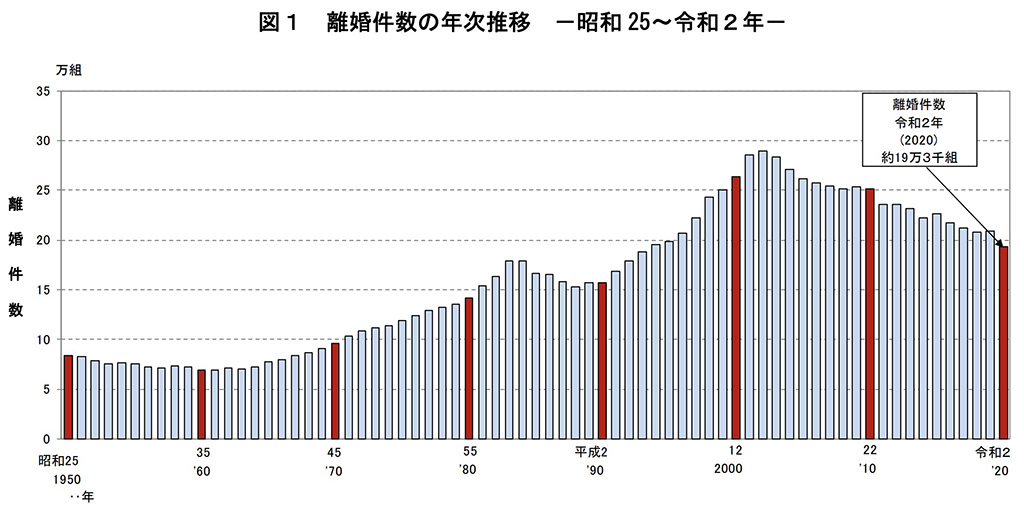

この時代、従来の価値観を揺るがす事態が急速に進みました。その一つが離婚率の急激な上昇です。1970年には年間10万組以下でしたが、徐々に上昇して80年代には15万組を突破しています。これに呼応するように、82年には愛人契約を結ぶための会社「夕ぐれ族」がメディアを席巻し、「愛人バンク」が流行語になりました。これに呼応するように83年には不倫を題材にしたドラマ「金曜日の妻たちへ」が大ヒットしています。家庭崩壊が進む中で少年少女の非行も社会問題になり、ドラマ「積み木くずし」や「不良少女とよばれて」などが大ヒットしています。

さらに85年にはG5(先進5カ国蔵相中央銀行総裁会議)がニューヨークのプラザホテルで行われ、ここでプラザ合意が結ばれます。アメリカの輸出競争力を高めるために、各国が為替市場に協調介入する合意でしたが、これによって日本は一時的に円高不況に悩まされますが、すぐに未曾有の好景気が訪れます。バブル景気の到来です。サラリーマン投資家があちこちに誕生し、株や土地に投資して巨額の利益を上げるようになります。国庫にはお金が余り、全国の市町村に1億円を配る「ふるさと創生事業」が行われました。全国の市町村ではこのお金の扱いに困り、1億円分の宝くじを購入したり、1億円で公衆トイレを作ったり、金のこけしを作ったりと狂った状況が生まれました。

この狂った時代を象徴するのが、尾上縫という大阪の料亭の女将でしょう。ガマガエルの石像を使った占いで株の売買などを行い、個人での借入額は2兆7000億円を超え、自己破産時の負債額は4300億円でした。イーロン・マスクのような現在の世界的な大金持ちでも、個人で2兆円もの借入は不可能でしょう。しかし尾上は金融の知識が皆無で「公定歩合」という言葉すら知らないにも関わらず、ガマガエルのお告げでこれほど巨額のお金を動かせたのです。

ビートたけしの登場

このような狂った時代に、テレビで人気を絶大なものにしたのがビートたけしでした。1980年から起こった漫才ブームにツービートというコンビで人気を得ると、社会的に話題をさらった悲惨な事件(神奈川金属バット殺人事件など)をパロディにして笑いをとるようになります。また「赤信号、みんなで渡れば怖くない」「老人よ墓石を抱け」など毒ガス標語と呼ばれた不謹慎な標語を連発し、これが激しく世間から批判されると「たかが漫才師の言葉に腹を立てるな」と一蹴しました。この勢いは止まらず、ビートたけしは世間のあらゆるものを攻撃し、それを笑いにしていきました。

当時人気絶頂だったアイドルを嘘泣きばかりと言い、政治家を笑い者にし、あらゆる権威をバカにしていきました。ビートたけしにとって世の中の全ては笑いであり、権威も権力もバカにするための標的であり、目に映るあらゆるものを笑い飛ばしていきました。また過去の流行も笑いに変え、60年代に多くの若者が憧れた白いギターを、誰にとっても迷惑なプレゼントとして自身の番組で商品にしていました。70年代の青春ドラマを滑稽に演じ、わざとらしい演技と嘲笑し、過去も現在も徹底的にバカにしていったのです。これが大人気になり、ビートたけしは80年代のカリスマになっていきました。

日本人の意識の変化

武力によって戦争に負け、知の改革にも負けた日本は、80年代に全てをバカにすることが流行りました。この時代において最も格好悪いのは真面目で一生懸命な姿で、「バカ」を演じることが最も格好良いことになっていきます。「バカ」はファッションになり、誰もがおどけて見せるようになり、そこにバブル景気が訪れて加速していきました。海外旅行、DCブランド、ディスコが話題になり、無尽蔵に湧き出るお金に大勢が群がりました。戦後、日本が目標としていたアメリカを経済力で追い越した日本は、熱病にうなされるような時代を迎えていきました。

そしてバブルが弾けると、これらの時代が90年代以降の不景気を生んだ悪の元凶のように言われるようになります。90年代に登場したダウンタウンは、この時代を徹底的に批判していきました。ビートたけしを否定し、トレンディドラマを嫌悪し、バブル世代をバカにしていきました。ビートたけしが過去を笑いものにしたように、ダウンタウンもこれらを笑いにしていきました。これに関しては別の記事で書こうと思います。

80年代とはなんだったのか

70年代のドラマの定番だった、夕日に向かって走ったり海に向かってバカヤローと叫ぶ姿は、今見るとコントのようです。しかし当時は真剣に行っていたのであり、感動的な場面だと信じて疑っていませんでした。これらが全てバカバカしいものになったのが80年代で、ビートたけしらによって全てが笑いになっていきました。80年代は全てを笑い飛ばす、バカを演じることが格好良い時代だったと思います。70年代から始まっていた離婚率の増加に加え、80年代半ばから始まったバブル景気によって狂乱の時代に突入していきます。そしてこのバブルが90年代から始まる「失われた20年」の引き金になりました。

まとめ

学生運動の失敗により、知の改革が失敗しました。そのため知的なものや、真面目なものはダメだということになり、80年代は「バカ」が流行することになります。それに拍車をかけたのがバブル景気で、国全体で狂乱が起こりみんなでバカになって楽しむことが流行りました。またビートたけしの登場により、過去に流行ったもの、現在の流行、政治家、経済、ありとあらゆるものを笑いものにする流れが始まり、経済的な余裕も手伝ってさまざまなものを笑い飛ばしていきました。そして90年代に入ると80年代が否定されることになり、新たな価値観が生まれることになります。