プリキュアが変えたジェンダー意識 /2000年以降の世代の意識変化

マンションの歴史を調べるために、さまざまな時代の世相を調べていて、2000年以降の世代ではジェンダー意識が違うのではないかと気付きました。たまたまテレビでフェミニストの人が、若い世代と自分達ではジェンダーに対する考え方に隔たりを感じると言っていたのですが、その原因がアニメのプリキュアではないかと思いましたので、その事について書いてみたいと思います。

Contents

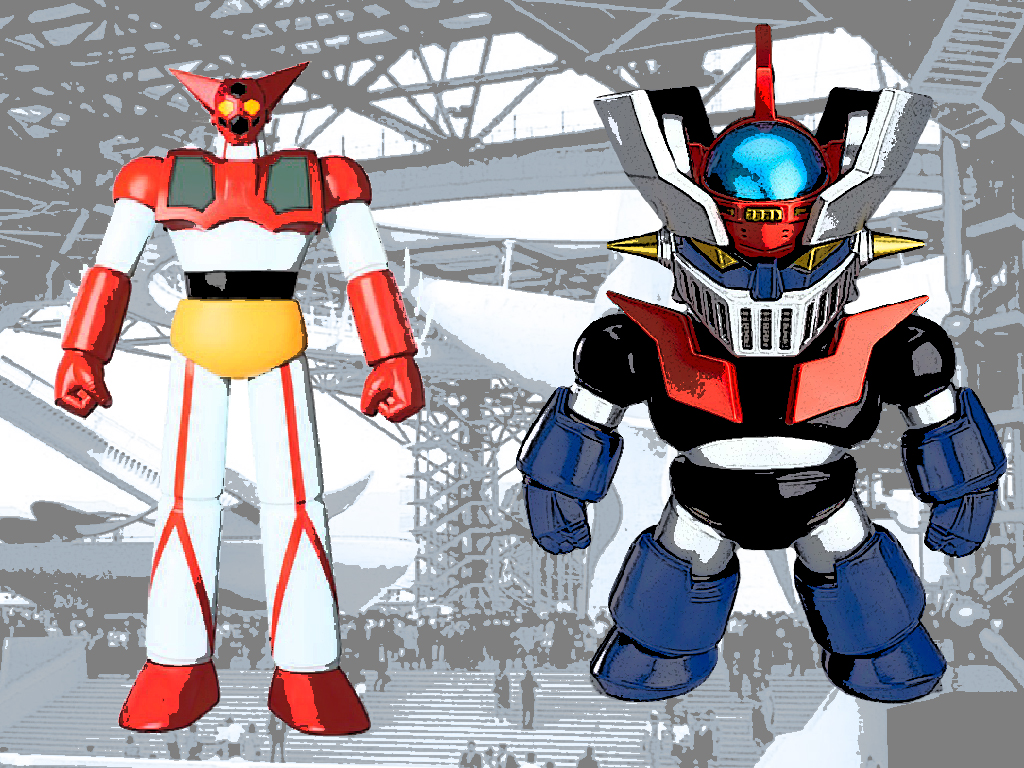

子供向けアニメのヒーロー像

昭和の子供向けアニメで私が思い出すのは、「マジンガーZ」や「ゲッターロボ」ですが、これらの主人公は少年でした。マジンガーZの兜甲児は16歳ですし、ゲッターロボの流竜馬は17歳です。例外はありますが、さまざまな背景(親がいないなど)を背負った少年が、苦難を乗り越えつつ悪と戦うというストーリーが多かったと思います。「超電磁ロボ コン・バトラーV」の主人公、葵豹馬(あおい ひょうま)は孤児院育ちで天涯孤独の身でした。年齢は15歳で、物語の中で両腕を失い義手で戦う悲劇に見舞われます。「大空魔竜ガイキング」の主人公、ツワブキ・サンシローは18歳でプロ野球選手でした。しかし暗黒軍団の攻撃で利き手の左手が使えなくなり、プロ野球を断念してガイキングのパイロットになりました。

これは長く継承されていて、例えば84年にアニメ化された「北斗の拳」でも、恋人を奪われた過去があったり、お家騒動で兄弟と戦わなくてはならなくなった主人公でした。一子相伝の拳法を受け継ぐ主人公が、少年時代から過酷な修行を経て相伝された過程が説明されます。さらに89年から放送された「ドラゴンボール」では、修行が繰り返し描かれています。80年代までの子供向けアニメのヒーローは、辛く苦しい経験を経て強さを手にしていました。

これが変化するのは90年代です。95年放送開始の「新世紀エヴァンゲリオン」では、主人公がエヴァンゲリオンのパイロットになったのは出生に理由がありました。99年放送開始の「ワンピース」では、主人公が強さを手に入れたのはゴムゴムの実を食べたからです。修行や努力といったことより、生まれや特別な何かを手に入れたことにより強さを手に入れるパターンが増えていきました。

ポケットモンスターの大ヒット

ポケットモンスター、通称ポケモンは96年に発売されたゲームソフトの名前です。日本だけで800万本を超え、全世界では3100万本を超える大ヒットになり、これまで累計4億本以上を売り上げています。97年にはテレビアニメ化され、平日の午後6時半からの放送にも関わらず、視聴率は17%を超えることもありました。6歳から12歳を対象としたアニメでは、かなりの高視聴率です。98年の劇場版映画の興行収入は72億円を突破しここから2010年頃までは、ほとんどの映画が40億円以上の興行収入を記録しています。

この物語は、ポケモンマスターに憧れる主人公が自分のポケモンを使ったポケモンバトルを行うものです。戦うのはポケモンで、主人公はポケモンのトレーナーです。つまり子供のヒーローは努力で強さを手にした時代から、出自や食べたもので強さを手に入れるようになり、そしてポケモンでは自分が戦うのではなく、パートナーに戦ってもらうようになりました。ポケモンの主な視聴者層は男児ですから、男の子のヒーローは強さを手に入れるというより、レアなポケモンという強いパートナーを手に入れる方向に傾いたわけです。

ふたりはプリキュアの登場

男の子がポケモンに夢中だった2004年に、女児向けアニメ「ふたりはプリキュア」が始まります。日曜日の朝8時半という放送時間ながら、平均視聴率が7%台という脅威的なもので、バンダイは関連玩具で100億円以上の売上を記録する大ヒットとなりました。人気はやがて社会現象となり、全国の幼稚園や保育園では「プリキュアごっこ禁止」が決められるほどでした。「ふたりはプリキュア」は、従来の女児向けアニメと異なり、魔法の力や超能力を使うのではなく、殴る蹴るの肉弾戦で戦うヒロインでした。2人の主人公は、時に敵に殴られたり投げられたり叩きつけられて、時にはボロボロになるまで痛めつけられます。家族や友人らを守るため、プリキュアの2人は戦うのです。

アクションシーンの制作は、ドラゴンボールのスタッフが行ったため本格的なものとなり、スピード感のある打撃戦が毎週放送されて全国の女児がこれに夢中になりました。多くの子供は1歳頃から2歳過ぎまでは、アンパンマンが絶対的な人気を集めています。これは親から与えられたものです。やがて自意識が芽生えだし、子供が自発的にこれが見たいと親に訴え出すのが4歳頃だと思います。「ふたりはプリキュア」は、まさにこの世代に大人気だったので、殴ったり蹴ったりする「プリキュアごっこ」が全国の保育園や幼稚園で禁止されたのです。

変わったジェンダー意識

2000年に生まれた子供は、4歳で「ふたりはプリキュア 」を見ました。物心ついた頃に、みんなを守るために傷だらけになりながら戦うプリキュアに憧れたという事実は、その後の考え方に影響を与えていても不思議ではありません。私の子供が見ていた「Yes!プリキュア5」では、ココとナッツというイケメンキャラが登場しましたが、この2人は敵の襲来に逃げ惑うことしかできません。そして2人を守るために5人のプリキュアは、ボロボロになるまで戦っていました。女の子が命懸けで男の子のために傷らけになって戦う姿が、当たり前のように描かれているのです。

そしてこの時期、男の子が夢中になって見ていたのがポケモンです。女の子が能動的に戦い、男の子が自分では戦わないアニメが流行ったことで、従来の男女の役割が入れ替わっています。女性は男性が守るものという古い価値観と、プリキュア世代ではジェンダーに対する意識が異なるのは当然だと思います。

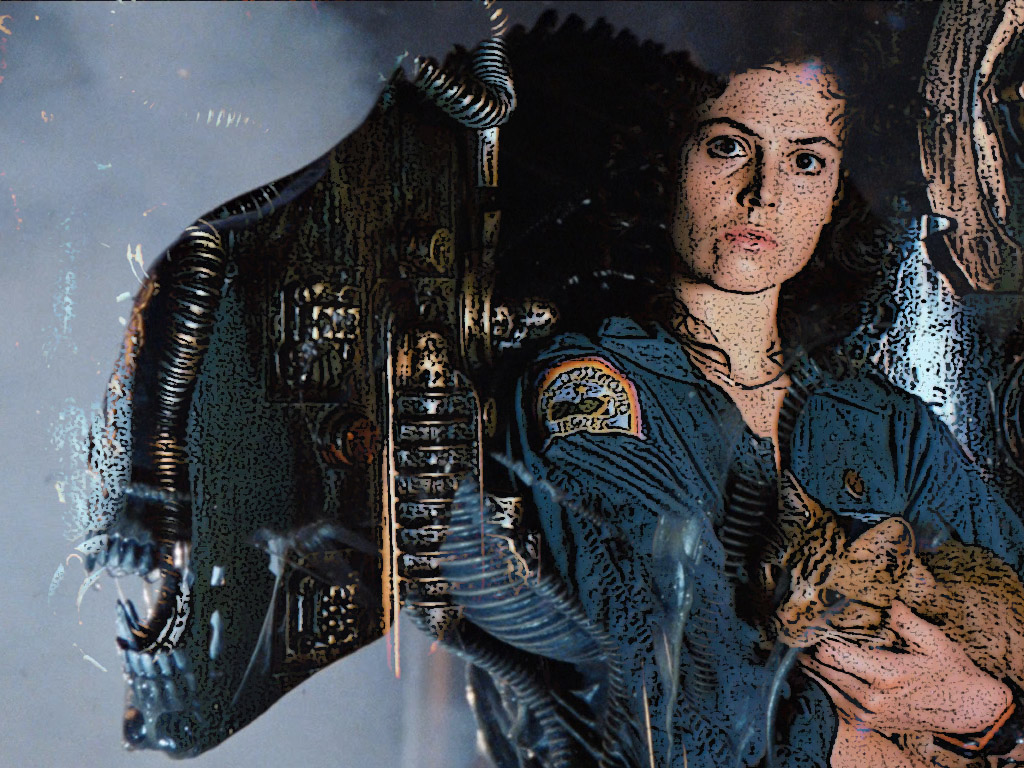

アメリカでは「エイリアン」から

1979年にアメリカで公開された映画「エイリアン」は、ジェンダー映画だと言う人もいます。スペースホラーと呼ばれるジャンルを開拓した「エイリアン」ですが、女性解放運動に影響を与えていたわけです。物語は宇宙船を舞台に紛れ込んだエイリアンと乗組員の戦いを描いたホラー映画ですが、主人公らはブルーカラーでトラック運転手のような仕事をしています。ですからシガニー・ウィーバーが演じるエレン・リプリーは、男たちに混じって同じ仕事をしています。

従来のホラー映画における女性の役割は、観客の恐怖を増幅させるために悲鳴を上げて逃げ惑い、断末魔の叫びとともに絶命を遂げるかヒーローに救出されるかでした。しかしリプリーは最後まで生き残り、単独でエイリアンとの戦いに挑んでエイリアンを宇宙空間に放り出すことに成功しています。女性が逃げ惑うだけの役割を終えて、勇敢に敵と戦う戦士としての役割を手にしたのです。この映画ではご丁寧にエイリアンとの決戦を前にシガニー・ウィバーが着替える様子を移しており、見ている観客に彼女が女性であることを強調してから決戦を迎えています。

女性が逃げ惑うだけの役割を終えて、男性に頼ることもなく単独で困難を乗り越える新たなヒロイン像を産んだのが「エイリアン」でした。続編の「エイリアン2」では、リプリーはエイリアンとの戦闘経験者として海兵隊より勇ましい姿を披露しています。男性に頼らない戦う女性像がリプリーによって作り上げられていったのです。

ジェンダー意識のズレ

2000年に生まれた女の子は、4歳の時に「ふたりはプリキュア」に夢中になりました。こうした女の子の中のジェンダー意識が、男性に頼らないのではなく男性を守るという一歩先を歩んでいても全く不思議ではありません。最初に書いたフェミニストの方が、若い世代とはジェンダー意識が違うと言っていたのは、こういった意識の差ではないかと思ったのです。プリキュアを見て育った世代と、見ていない世代の差があるように思いました。

こういった勇ましい女性観に対して、より女の子らしさを求める考え方も出てくるのですが、それはまた別の機会に考えて見たいと思います。今回は「ふたりはプリキュア」が、ジェンダーに対する意識を変えたのではないかという考えを書いてみました。これが正しいかどうかはわかりませんが、自意識ば芽生える頃に感動を覚えたものは、何かしらの影響を与えていると思います。

まとめ

かつてアニメの主人公は苦難を乗り越えて敵と戦うヒーローが主人公でした。時には厳しいトレーニングを行うなどして、強さを身につけていきました。やがて強さは血筋や食べたものによって備わるようになりますが、社会現象になったポケモンでは自らは戦わずにパートナーに戦ってもらうようになります。男の子がポケモンに夢中になっていた頃、女の子が夢中になったのは「ふたりはプリキュア」でした。プリキュアの二人は大事な人達を守るためにボロボロになるまで戦っていました。男の子が戦わなくなり、女の子が戦うようになったことで、旧来の男女の役割が入れ替わりました。保育園児、幼稚園児が夢中になったプリキュアが、その後の考え方に影響を与えたとしても不思議ではありません。21世紀からジェンダーの捉え方が変わっているのなら、プリキュアの影響は無視できないと思います。